送料無料販売価格:売却済み

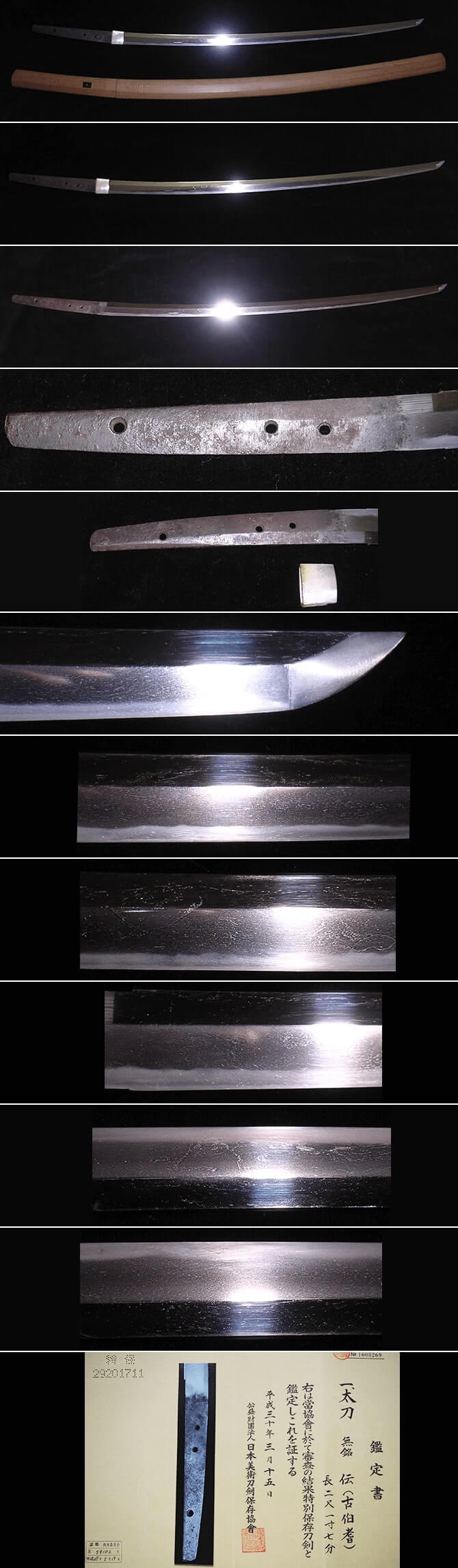

法量 長さ65.8cm反り1.8cm穴3 元幅2.62cm先幅1.5cm元重0.59cm

形状 鎬造、庵棟、身幅細く猪首切先となる

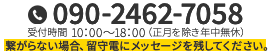

鍛 大肌が現れ軟らかい地鉄に小沸が所々につき、弱い心鉄が混じる。

刃紋 直刃仕立の小丁字乱れで、先に行くにつれて寂しくなる。

鋩子 直ぐに入り焼詰

茎 大磨上栗尻彫物 なし

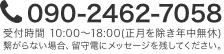

説明伝 古伯耆 極 に付いて 日刀保の認める刀剣要覧では

安綱を始め、その子伝えられる真守、一門の有綱、貞綱,安家、真景などの

一類は、古伯耆と総称され、平安時代後期より鎌倉時代初期にかけて栄えた。

その作風は同時代の古備前物に類似した小乱れ主調の波紋を焼いているが、

細かく見ると鍛えは板目が大模様に肌立ち、地景や地班を交えて黒みがかり、

焼刃も匂い口がうるみごころに刃肌が立つて、金筋、砂流しがしきりにかかり、

所々古互の目や古のたれ、が目立つて交じる等、古備前のそれともやや、

趣を異にし、一段と強い地方色を見せるものである。と述べています。

商品に関するお問い合わせはこちらから