(更新日 2025.1)

(更新日 2024.12)刀剣情報コレクションルームは完全予約制です

【買取】錆身刀剣も買取ます。

-

刀令3-1

新作 肥後国住 赤松太郎

兼嗣 兼光合作

令和 年初春(AD-2021)

年初春(AD-2021)

二尺四寸五分弱売却済み

-

刀令3-3

大小拵付-腰 大刀 古刀 同田貫

2尺2寸 保存鑑定付 大磨上

小刀 古刀 美濃千手院 1尺 7寸

保存鑑定付 大磨上売却済み

-

太刀31-01

総白銀造 兵庫鎖太刀拵入

木瓜家紋散

刀身 越前播磨大掾藤原重高

2尺4寸2分 保存鑑定書付売却済み

-

刀令2-3

新作(SHINSAKU)

現代刀(GEIDAITOU)

[鑑賞・抜刀用]

(KANSHO・BATTO)

肥後 国住 赤松太郎 兼嗣作

(HIGO KOKUJU

AKAMATSUTARO

KANEMITSUKANETSUGU)

令和二年八月(AD-2020.08)

拵付[注文仕様・custom-made]売却済み

-

刀令2-4

新作(SHINSAKU)

現代刀(GEIDAITOU)

[鑑賞・抜刀用]

(KANSHO・BATTO)

龍神 太郎 源 貞茂造

(RYUJIN TARO MINAMOTO SADASHIGE)

令和二年六月(AD-2020.06)

拵付[注文仕様・custom-made]売却済み

-

刀令2-1

伝 対馬守 常光

(DEN TUSIMAKAMI TUNEMITU)

江戸時代初期(EDOGIDAI,SHOKI)AD1620〜

保存鑑定書付(HOZON KANTEI)

N.B.T.H.K.売却済み

-

刀令2-2

伝 美濃 兼春(DEN MINO KANEHARU)

室町時代中期(MUROMATI CHUKI)AD1550〜

保存鑑定書付(HOZON KANTEI)売却済み

-

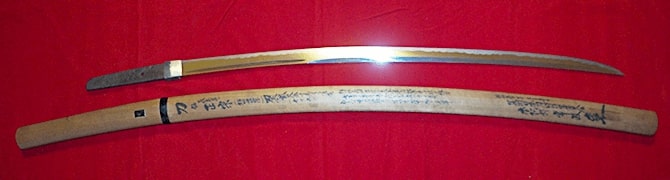

刀31-6

長巻直し【正宗】本阿弥常政

鞘書き 白鞘入り

天下の正宗です(未審査品)売却済み

-

甲冑003

甲冑 初代熊本県の 八代城主

賜 加藤馬充正方出 前立在銘有

※現在鎧威糸は白から紺に

変更完了95万円(税込)

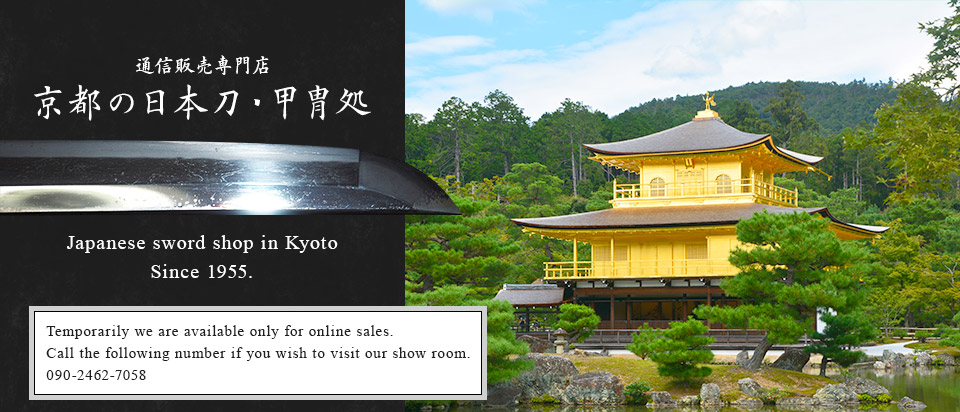

商品に関するお問い合わせはこちらから

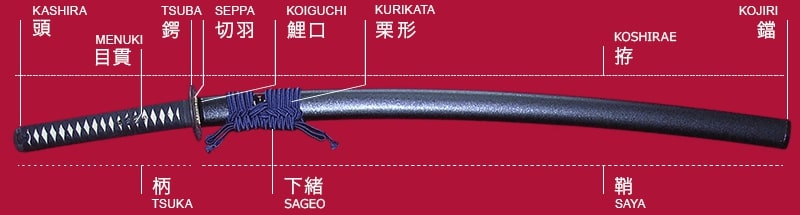

日本刀の定義とその周辺

先ず、刀(かたな)は片方の刃の意味で刀身が短い片刃の刃物です。鎌倉期の平家物語の中に初めて出て来ると書かれ剣(つるぎ、けん)は両刃の刀を指し古事記に現れるのが最初と書かれています。神代 上代期には剣(つるぎ)と呼ばれ、武に使う後代には剣(けん)と使い分けされて来たようです。又、刀剣とは刀及び剣の総称であるとされています。日本刀は日本固有の方法で鍛えた刀で刀質の優秀さをもって早くから海外に知れていました。

日本刀の元祖は剣(つるぎ)として歴代の天皇が受け継いだ「三種の神器」三つの宝物の中の一つ「天のむらくもの剣」から始まり、奈良時代に聖徳太子の絵には必ず腰に剣が下げられており、同時代の古墳からも刀身に金象嵌文字が彫られた鉄剣が発見されニユースになっています。

平安時代に入っても両刃の剣は使用されていた様で、NHK大河ドラマでおなじみの平清盛の青年時代には剣のみが使用され時代考査は完璧をきし成人後は太刀を下げていました。当時の剣は中国、朝鮮からの渡来品であり日本での鉄の産出地や鍛冶跡はまだ発見されていないようです。

時代は下がり奈良正倉院の聖武天皇の御物の中の作刀品から太刀様式や、平造、直刀様式、切刃造り、鎬造りへの過渡期と思われる物が多く残っていますが、現在の私たちが見聞きする事の出来る日本刀は平安時代初期、大同年期の伯耆国の安綱を認める人が多いのではないでしょうか。大宝年間にも大和国宇陀に天国なる名工が存住したと言われていますが、彼の作刀は信頼にたる存在を知りません。

時代の流れの中で日本刀は大きく分類され、平安時代から室町末期、慶長元年までを古刀期、江戸時代初期から文化文政前までを新刀期、それ以降明治9年の廃刀令迄を新新刀期とされ、以降現在までが現代刀として分類されております。新々刀期の線引きには、当時の名工、水心子正秀の復古刀への提唱をもつて線引きされた為、文献によっては時代がまちまちになっていますがそれはやむをえない事かと思います。

明冶9年の廃刀令以降、現在までが現代刀と区分されているのが何か不自然な感じを受けます。昭和20年の終戦までを新しい区分が生まれてもいいのではと感じます…近世とか…。昨今の方々で新刀期を現代刀期と誤って覚えておられる方がけっこうおられます、専門用語ですので…。現在も古式鍛冶式で日本刀を作っておられる方が人間国宝を含め数百人、日夜、日本刀を鍛えておられます。喜ばしい事です!